|

|

|

|||||

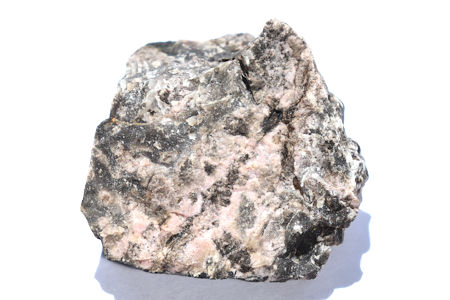

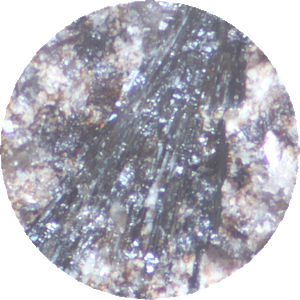

| [理想化学式] Ba4(V3+,Ti)4B2Si8O27(O,OH)2Cl バリウム、バナジウム、チタン、硼素、塩素の珪酸塩鉱物である。色は緑色味を帯びた黒色である。ガラス光沢あるいは亜金属光沢を示す。直方晶系である。結晶は柱状が集合したものをよく目にする。層状マンガン鉱床でバラ輝石中に産する場合が多い。共生鉱物はバラ輝石、重晶石、バリウムに富むロスコー雲母、閃マンガン鉱などである。硬度は6、比重は4.1とされている。日本の鉱物学者である松原聰氏、同じく加藤昭氏により発見され、アマチュア鉱物研究者である長島乙吉氏に敬意を表して名付けられた。模式標本地は最初に発見された群馬県桐生市にあるマンガン鉱山の茂倉沢鉱山である。現在のところ日本のみの産出報告となっている。茂倉沢鉱山の他には岩手県の田野畑鉱山から産出報告がある。阿品鉱山では本坑のズリのバラ輝石中に極めて希に見られる。今のところこの1個しか見つかっていない。バラ輝石を主体とするマンガン鉱石中に2〜3mmの長さで見られる。付近には多くのマンガン鉱山が存在しているが、この鉱山はその中でも重晶石を比較的目にする。拡大写真でもどこにあるか分かりづらいが、標本の下部の中央付近の緑味を帯びた黒色の部分が本鉱である。顕微鏡写真では針状結晶が集合し、ほうき状になっている。最初は電気石のように思えたが、マンガン鉱石中にあることから、EDS分析を行ったところ、バリウム、バナジウム、チタン、塩素を検出し、構成元素から長島石と推定されるが、検出された著量の鉄は外部の影響によるものか元来含まれるものなのか不明であり、SEM像で見られるように、長島石でこうした結晶はあまり目にすることがないことから、近似の未知の鉱物の可能性もあり得る。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||