|

|

|

|||||

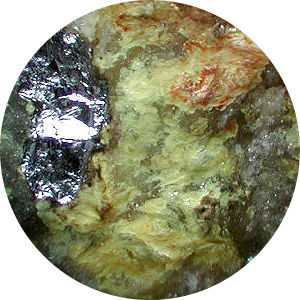

| [理想化学式] [Ca2(H2O)17Ca(H2O)6][Mo8As2Fe3+3O36(OH)] カルシウム,砒素,鉄のモリブデン酸塩鉱物である。色は一般的には薄黄色,黄色,オレンジ色,茶色でありガラス光沢または油脂光沢を示す。一般的には皮膜状を成しているが,海外では八面体のような結晶を成すものも見られる。単斜晶系である。硬度は3,比重は3.0〜3.1とされている。カザフスタンのベトパク・ダラという塩の噴き出した砂,礫,粘土からなる半砂漠が名前の由来となっており,この産地のものが模式標本となっている。海外ではカザフスタン,ドイツ,ナミビア,アメリカなどで見られるが,全体的に産地は少ない。日本では今のところ広島県の南生口鉱山が唯一の産地となっている。南生口鉱山ではズリ中の石英や珪質岩の表面に希に薄黄色の皮膜状で産出する。ベトパクダル石は理想化学式のCa−Caの部分が,Ca−Mg,Na−Ca,Fe−Feに置き換わっているものがあり別種となる。表記がそれぞれベトパクダル石−CaMg,ベトパクダル石−NaCa,ベトパクダル石−FeFeとなる。他にもK−Cuのものがありこれはオブラドビック石という名前になっている。松原聰氏著「日本産鉱物種第7版」にはベトパクダル石−NaCaに相当しそうな分析値も報告されているが詳細は不明と記されている。数か所分析を行ったところMgが多い部分も見られベトパクダル石−CaMgに相当しそうな分析値も見られた。拡大写真では下部分の薄黄色のものが本鉱であり,顕微鏡写真では薄黄色の油脂光沢の皮膜が確認でき,微細な輝水鉛鉱を伴っている。EDS分析では相応の成分が検出された。X線回折分析は都合上掲載していないがピークが一致していた。南生口鉱山では他にも黄色の皮膜状を成す泡蒼鉛,鉄明礬石,ケヒリン石,毒鉄鉱が見られるが,このうち泡蒼鉛,鉄明礬石は質感,色調の違いから判別可能であるが,ケヒリン石,毒鉄鉱とは区別がつきにくい。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||