|

|

|

|||||

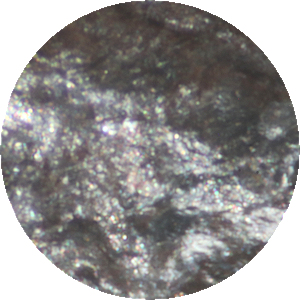

| [理想化学式] FeCr2O4 鉄とクロムの酸化鉱物で,色は黒色,灰鋼色である。結晶は八面体のものが一般的だが,塊状のものが多い。樹脂光沢,油脂光沢,金属光沢,亜金属光沢を示す。クロム苦土鉱とともにクロムの重要な鉱物となっている。等軸晶系である。硬度は5.5,比重は4.5〜4.8とされている。正マグマ鉱床中や苦鉄質火成岩中に見られる。化学組成上,鉄はマグネシウムと固溶体を形成し,中間的なものも見られ,マグネシウムが鉄より卓越したものはクロム苦土鉱になる。またクロムはアルミニウムに置換される場合もしばしば見られる。クロム苦土鉱とは肉眼での同定は難しい。比重がクロム鉄鉱に比べてクロム苦土鉱の方が小さく,条痕色がクロム鉄鉱は濃褐色で,クロム苦土鉱は明るい褐色とされている。クロム鉄鉱とクロム苦土鉱の固溶体を俗にクロムスピネルと呼ぶことがある。鉄を主成分としているが磁性はほとんどないかかなり弱い。オーストリアの鉱物学者のヴィルヘルム・カール・リッター・フォン・ハイディンガー氏により組成に因んで名付けられた。世界各国に産出する。日本でもあちらこちらから産出し,北海道の八田鉱山,愛媛県の赤石鉱山,大分県の鷲谷鉱山など多くの産地がある。鳥取県,島根県,岡山県,広島県の県境付近には多くのクロム鉱山が稼行していたが,産出するクロム鉱物の多くはクロム苦土鉱であり,クロム鉄鉱は少なかった。鍋倉鉱山はこれらの鉱山ではクロムの品位は高かったようで,ズリ中に見られた。拡大写真,顕微鏡写真でも結晶は認められなかった。EDS分析では,鉄,マグネシウム,クロム,アルミニウムなどを検出し,鉄>マグネシウムであることからクロム鉄鉱と同定した。この地域のクロム鉄鉱−クロム苦土鉱様鉱物をいくつか成分分析を行ったがほとんど鉄<マグネシウムだった。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||