|

|

|

|||||

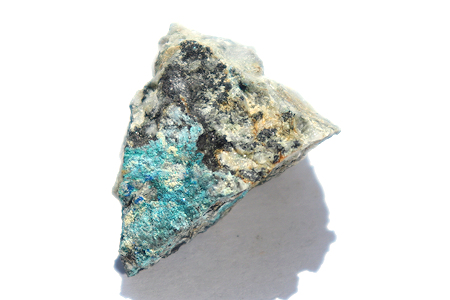

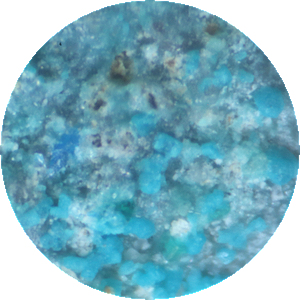

| [理想化学式] Cu4(SO4)(OH)6・2H2O 銅の硫酸塩鉱物である。色は濃い青色,青色または緑色味かかった青色のものがほとんどで,ガラス光沢または絹糸光沢を示す。結晶は直方体,多角形結晶あるいは柱状結晶を成すものが多い。単斜晶系である。化学組成的にはブロシャン銅鉱,ラング石,ポスンジャク石,ローフォルフェ石と同一であり,異なっているのは結晶水の違いくらいである。このため比較的色も似ているものが多く結晶に特徴がなければ同定することは難しい。ラング石は直方体のものが,ローフォルフェ石は薄板柱状のものが,ポスンジャク石は柱状のものが多い傾向にあるように思えるが,それだけではなかなか同定には至らない。ローフォルフェ石,ポスンジャク石,サーピエリ石,デビル石,黄銅鉱,ブロシャン銅鉱,孔雀石などと共生する。オーストリアの物理学者で結晶学の創始者の1人であるヴィクトル・フォン・ラング氏が名前の由来だそうだ。ドイツ,フランス,スロバキア,アメリカなど世界各国で見られる。日本でも栃木県の小来川鉱山や新潟県の三川鉱山などで見られる。中国地方でも岡山県では日吉鉱山,山手鉱山,橡ノ木鉱山,宗掛鉱山,広島県では青滝鉱山,山口県では加萬ヶ谷鉱山,観音鉱山などで見られ産地は多い。銅鉱床の酸化帯に産出することが多く,注意深く探せば割合目にすることが多い鉱物で今後も産地は増えていくものと思われる。大倉鉱山で産出は希であるが,ズリ石を割った面に生成されていた。拡大写真では左下側の部分の明青色の部分が本鉱である。顕微鏡では小さいながらも直方体の結晶が観察できる。色はやや緑色を帯びた青色で,分かりづらいが半透明になっている。結晶の特徴からラング石と同定した。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||