|

|

|

|||||

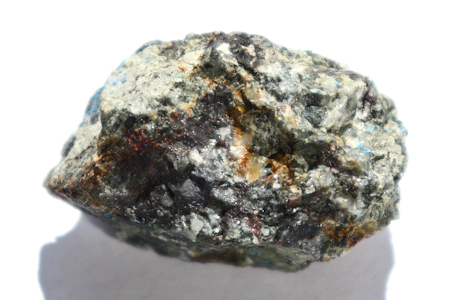

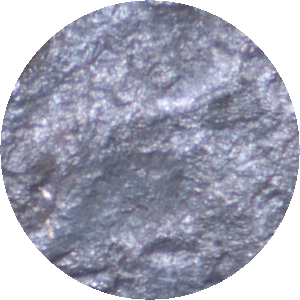

| [理想化学式] Cu31S16 銅の硫化鉱物である。銅と硫黄の比率により別種の鉱物となり,比率の異なるものがいくつかある。輝銅鉱,方輝銅鉱,阿仁鉱,ギーア鉱,ロクスビー鉱などがあり,どれも似たような外観をしており輝銅鉱グループを形成している。結晶形態が現れていれば同定可能と思われるが,結晶形態を示すものは非常に希であり,他の輝銅鉱類との同定は難しい。ただ輝銅鉱類は黒灰鋼色のもので金属光沢の強いもの以外は他の金属鉱物との同定は比較的容易である。色は黒色または黒灰鋼色の金属光沢,亜金属光沢または土状光沢を示し,銅の豊富な鉱床で目にする場合が多い。単斜晶系だが,塊状を成しているものがほとんどである。硬度は2.5〜3,比重は5.7とされている。方輝銅鉱,斑銅鉱,輝銅鉱,黄銅鉱などと共生する。メキシコのチワワ州グアチョーチ市バランカ・デ・コブレが模式標本地である。ちなみにバランカ・デ・コブレは銅の渓谷という意味だそうだ。この鉱物が発見される前に合成化合物を生成したスウェーデンの化学者であるセベド・ジュルレ氏に敬意を表して名付けられた。初生的に産出する場合と二次的に産出する場合がある。熱水鉱床,接触交代鉱床及び黒鉱鉱床などに産出する。世界では各国で産出が確認されている。日本では秋田県の阿仁鉱山,尾去沢鉱山,栃木県の日光鉱山,静岡県の河津鉱山などが知られているが,多くの産地では詳細な検討が行われていないため他の銅鉱床でも確認される場合があると思われる。大倉鉱山ではズリ中の銅の豊富な鉱石中に赤銅鉱や自然銀を伴って産出する。拡大写真では鉱石の中央から下半分に見られる黒色部分が本鉱である。発見時は輝銅鉱類と同定し,EDS分析を行ったところ銅と硫黄を検出し,X線回折分析ではデュルレ鉱のピークと一致したことからデュルレ鉱と同定した。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||