|

|

|

|||||

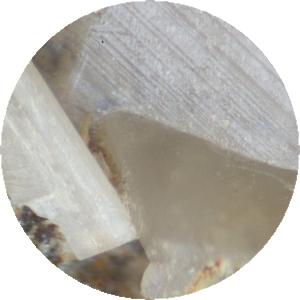

| [理想化学式] PbCO3 鉛の炭酸塩鉱物である。色は白色のものが多く見られるが,透明,灰色,明紫色,ピンク色,薄青色,薄緑色など名前とは異なる様々な色彩を示すことがある。透明〜不透明であり,ガラス光沢,亜ダイヤモンド光沢,樹脂光沢,真珠光沢,土状光沢を示す。直方晶系である。結晶は柱状のものが多く見られるが,コロッとした結晶のものも見られる。硬度は3〜3.5,比重は6.5〜6.6とされ,鉛を成分としているため塊りのものは二次鉱物としては結構重量感がある。ストロチアン石などとともに霰石のグループに属している。日本名は名前のとおり白色の鉛の鉱物であるが,英名も同様にオーストリアの鉱物学者であるヴィルヘルム・カール・フォン・ハイディンガー氏により,白い鉛を意味するラテン語から名付けられた。日本でも結晶のものも見られるが,海外のものは柱状結晶が集合したものや幾何学的に組み合わさった見応えのある標本も多く見られる。温塩酸に対しては発泡しながら溶けていく。模式標本地はイタリアのヴェネト州ヴィチェンツァ県である。鉛を産する酸化帯の鉱床で単独または他の二次鉱物を伴い,結晶を成すものや皮膜状でしばしば見られる。一般的には光沢が強かったり,樹脂光沢で見分けはつき易い。硫酸鉛鉱,菱亜鉛鉱,孔雀石,藍銅鉱,緑鉛鉱,方鉛鉱などと共生する場合がある。ナミビア,モロッコ,アメリカ,オーストラリアなど世界各地で見られる。日本でも多くの産地がある。大切谷鉱山ではズリ中にわずかながら見られる。拡大写真では全体に散りばめられている白色の鉱物が本鉱で,わずかながら肉眼でも柱状,板状結晶が確認できる。当初は方解石のようにも見えたため塩酸テストを行ったところ,反応が鈍く,改めてEDS分析を行い本鉱であることが確認された。顕微鏡で観察すると所々はっきりとした結晶が確認できる。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||