|

|

|

|||||

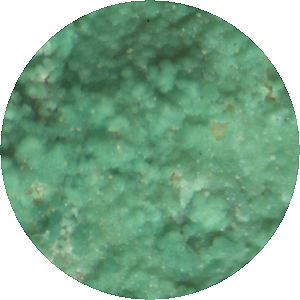

| [理想化学式] Cu2(OH)3Cl 銅のハロゲン化鉱物である。色は深緑色,暗緑色,青味を帯びた緑色のものが多い。ダイヤモンド光沢またはガラス光沢を示す。直方晶系である。結晶は海外では柱状結晶が集合したもの,柱状結晶が集合して放射状になったものが見られる。日本では皮膜状のものがほとんどである。硬度は3〜3.5,比重は3.7〜3.8である。日本では海岸沿いの鉱床で見られることが多く,他には火山の昇華物として見られる例がある。海外では海水とは関係ない鉱床でも見られる場合がある。チリ北部のアタカマ砂漠に見られたことから名付けられた。海外ではアメリカ,ペルー,チリ,オーストラリアなど世界各国に産出するが,チリ産のものは色が鮮やかで結晶がしっかりしたものが多く見られる。南極でも見つかっている。日本の鉱山では福井県の内外海鉱山,島根県の銅ヶ丸鉱山,山口県の志津木鉱山などで産出が確認されている。志津木鉱山では引潮時に皮膜状のものが壁面に生成されているのが観察できる。この他海沿いの銅を産出する鉱山で見られることがある。鉱山以外では東京都の三宅島の火山岩中に産出が確認されている。金生鉱山は岡山県の内陸に位置しており,太古にこの辺りが海だった時代に海水と銅が反応してできたものか熱水中の銅と塩素が反応してできたものか不明である。金生鉱山ではズリ中に希に見られる。拡大写真では緑色の部分が本鉱である。孔雀石とは色調が一見して異なっていたためEDS分析を行ったところ,主に銅と塩素が検出されたためアタカマ石またはパラアタカマ石を疑った。さらにX線回折分析を行った。分析に使用した分量が少なかったため,ピークが分かりにくいが,石英の混入があるもののアタカマ石のピークとほぼ一致している。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||