|

|

|

|||||

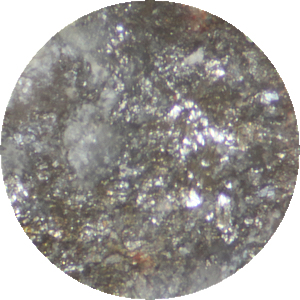

| [理想化学式] AgPbSb3S6 銀,鉛,アンチモンの硫化鉱物である。色は暗灰鋼色で金属光沢を示す。直方晶系である。結晶は板状,柱状のものが同じ方向に重なり合ったものが多く見られる。アンドル鉱は厳密にはアンドル鉱Ⅳ,アンドル鉱Ⅵに分類されるようで,理想化学式は表示のものとは異なっている。銀,アンチモンを含む低温~中温の熱水鉱脈鉱床に産出する。共生鉱物は産出する鉱床で異なるようで,ルーマニアの鉱床では輝安鉱,閃亜鉛鉱,重晶石,蛍石,石英に伴われ,アメリカの鉱床では錫石,硫砒鉄鉱,黄錫鉱,ジンケン鉱,四面銅鉱類,黄鉄鉱に伴われる。硬度は3.5,比重は5.3~5.4とされている。ルーマニアのマラムレシュ県にあるバイア・スプリ鉱山のものが模式標本とされている。ハンガリーの鉱物収集家で,セムセイ鉱の名前の由来となっているアンドル・フォン・セムセイ氏が名前の由来となっている。海外ではチェコ,ルーマニア,アメリカ,ボリビアなどで産出が確認されているが,東南アジア,インド,アフリカ大陸,ブラジルなどでの産出報告はない。日本では秋田県の院内鉱山,兵庫県の中瀬鉱山で産出報告がある。豊稼鉱山はスカルン鉱床であるが熱水鉱床と考えられる部分も見られ,こうした熱水鉱床部分にアンチモン,鉄,マンガン,銀,鉛,砒素,硫黄などの元素のうちのいくつかが組み合わさった鉱物が見られる。マンガン鉱床としては稲倉石型と考えられている。豊稼鉱山ではズリ中に見られる。拡大写真では分かりづらいが超拡大写真では菱マンガン鉱中の左側の点々とした暗灰鋼色の部分が本鉱である。EDS分析を行った結果,銀,鉛,アンチモン,硫黄が検出された。鉛がやや少ない点と微量の砒素は不明だが,他のいくつかの標本もアンドル鉱に近い傾向があり,SEM像もアンドル鉱の特徴に酷似していることからアンドル鉱の産出は妥当と考えられる。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||