|

|

|

||||

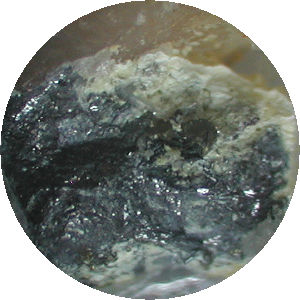

| [理想化学式] Ag3Bi7S12 銀とビスマスの硫化鉱物である。色は灰鋼色または鉄黒色である。単斜晶系である。結晶は針状,長板状のものが多い。熱水鉱脈鉱床などに産出する。黄銅鉱,コベリン,アイキン鉱,輝水鉛鉱,石英,白雲母と共生する場合,自然銀,自然蒼鉛,黄銅鉱,閃亜鉛鉱,方鉛鉱,マチルダ鉱,サフロ鉱,スクテルド鉱などと共生する場合,自然蒼鉛,輝蒼鉛鉱,輝水鉛鉱と共生する場合など様々な組み合わせの鉱物と共生する。硬度は3.5,比重は6.3とされている。アメリカの化学者,海洋分類学者であり国立博物館のスミソニアン研究所の編集者でもあるマーカス・ベンジャミンが名前の由来となっている。海外ではドイツ,カナダ,アメリカ,ボリビアなどあちらこちらで産出が確認されているが,アフリカ大陸での産出は確認されていない。日本では兵庫県の生野鉱山で産出が確認されている。大和鉱山では石英中に見られる。拡大写真では右下の微細な灰鋼色の部分が本鉱である。顕微鏡写真ではやや暗い灰鋼色の集合体となっている。リリアン鉱,コサラ鉱,ヘイロフスキー鉱などの鉛,ビスマスの鉱物との区別は難しい。SEM像では長板状の結晶が集合しているのが確認できた。EDS分析を数か所行った所,銀,ビスマス,硫黄が検出され構成元素比率(At%)が数か所ともほぼ同じ傾向を示しおおむね3:7:12になっていた。銀,ビスマス,硫黄の鉱物は他にもマチルダ鉱やパボン鉱などがあり,パボン鉱などの可能性もあるが,加藤昭氏の日本大百科全書(ニッポニカ)「ベンジャミン鉱」の解説には,「独立した結晶でなく反射顕微鏡下で観察される集合物の組織から判定される」とありSEM像が良く類似している。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

||||||