|

|

|

|||||

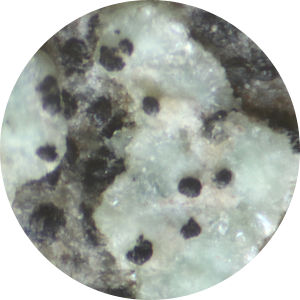

| [理想化学式] Mg3(AsO4)2・8H2O マグネシウムの砒酸塩鉱物である。色は白色,透過光では透明のものが通常だが,副成分により薄茶色,薄ピンク色,薄緑色,淡いアップルグリーンのものも見られる。透明〜不透明で,亜ガラス光沢,絹糸光沢,真珠光沢を示す。単斜晶系である。結晶は板状,針状結晶を示し,結晶が集合して房状,放射状を成すものが多い。硬度は1で比重は2.6〜2.7とされている。藍鉄鉱,コバルト華,ニッケル華,ケティヒ石などとともに藍鉄鉱グループを形成する。共生鉱物はイタリア産のもので蛍石,水苦土石となっている。日本名は文字通りマグネシウムの華だが,英語名はオーストリアの鉱物キュレーターだったモリツ・へルネス氏に敬意を表した同じくオーストリアの鉱物学者であるウィルヘルム・フォン・ハイディンガー氏により名付けられたそうだ。模式標本地はルーマニアのカラス・セヴェリン郡にあるチクロヴァ鉱床である。フランス,オーストリア,モロッコ,ナミビアなど世界の所々で見られるが,イギリス,ロシア,カナダ,ペルーなどでは今のところ産出報告はない。日本では福島県の羽山鉱山で産出が報告されている。大切谷鉱山はズリ中に黒色頁岩様岩が多く見られ,亜鉛や鉛鉱物が多く見られるが,一部に蛇紋岩や斑レイ岩などの苦鉄質岩が見られニッケル,マグネシウムなどの鉱物も見られるという少し変わった鉱山である。ズリ中の苦鉄質岩の表面に希に生成し,拡大写真では微細な淡いソーダ色の房状または放射状になっている部分である。EDS分析の結果,マグネシウムと砒素を主としていると思われるが,マグネシウムと砒素のピークが重なっているため微妙な面もある。淡いソーダ色は亜鉛やニッケルによる発色のためと考えられる。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||