|

|

|

|||||

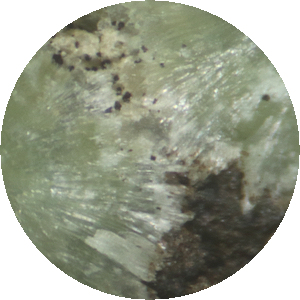

| [理想化学式] Ni3(AsO4)2・8H2O ニッケルの砒酸塩鉱物である。色は緑色のものが通常だが,薄茶色,明るい灰色,明るいアップルグリーン,白色のものもあり,コバルトを多く含む場合には淡いピンク色になる。半透明〜不透明で,亜ダイヤモンド光沢,亜ガラス光沢,真珠光沢,土状光沢を示す。単斜晶系である。結晶は板状,房状,皮膜状を示す。海外では板状結晶が集合していて色も美しく見栄えがするものも多く見られる。硬度は1.5〜2.5で比重は3.1とされている。藍鉄鉱,コバルト華,苦土華,ケティヒ石などとともに藍鉄鉱グループを形成する。共生鉱物はコバルト華,レトゲルス石,硫砒ニッケル鉱,紅砒ニッケル鉱などである。日本ではコバルト華と共生する例はあまり知られていないが,海外ではいくつか例があるようだ。日本名は文字通りニッケルの華だが,英語名はイギリスの結晶学者で鉱物学者でもあるヘンリー・ジェームズ・ブルック氏と同じくイギリスの結晶学者で鉱物学者でもあるウィリアム。ハロウズ・ミラー氏により模式標本地であるドイツのザクセン州のアンナベルグに因んで名付けられた。ドイツ,ギリシャ,モロッコ,アメリカなど世界の所々で見られるが,ギリシャ産のものは美しいものが多い。日本ではニッケル鉱物を産する兵庫県の夏梅鉱山で産出が報告されている,大切谷鉱山はズリに黒色頁岩様岩が多く見られ,亜鉛や鉛鉱物が多く見られるが,一部に蛇紋岩や斑レイ岩などの苦鉄質岩が見られニッケル,マグネシウムなどの鉱物も見られるという少し変わった鉱山である。ズリ中の苦鉄質岩の表面に生成し,拡大写真では所々淡い灰緑色の放射状になっている部分が本鉱である。EDS分析の結果,ニッケルと砒素を主とし,一部が亜鉛やマグネシウムに置換されていると思われ本鉱と同定した。緑色味が薄まっているのは亜鉛やマグネシウムによる発色のためと思われる。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||