|

|

|

||||

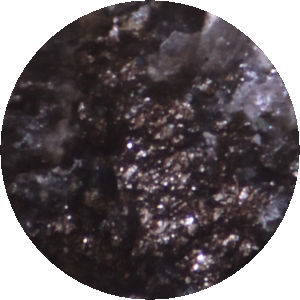

| [理想化学式] Cu2FeSnS4 銅,鉄,錫の硫化鉱物である。亜鉛を含むことがあり,鉄の部分が一部亜鉛に置き換わる。鉄より亜鉛が卓越したものは別種となる。色は灰鋼色,鉄黒色,オリーブ色がかった黒色で金属光沢を示す。正方晶系である。日本では微細なものや塊状のものが多いためはっきりした結晶を示すものは目にすることはほとんどない。海外では結晶のものが見られ,一般的にはコロッとした立体的な結晶をしている。黄錫鉱を初めとして10数個の鉱物で黄錫鉱グループを形成している。熱水鉱脈鉱床,気成鉱床などに産出する。黄銅鉱,四面銅鉱類,褐錫鉱,石英などと共生することが多い。硬度は4,比重は4.3〜4.5とされている。日本名は黄色味を帯びる錫の鉱物が名前の由来である。一方英名はラテン語の錫が名前の由来となっている。イギリスのコーンウォール州セント・アグネスのウエスト・ウイール・キティのものが模式標本になっている。海外では中国,イギリス,アメリカ,ボリビアなど世界各国で見られる。日本では京都府の大谷鉱山,兵庫県の生野鉱山,同じく兵庫県の明延鉱山など各地で産出が確認されている。大谷鉱山のものは塊状ながらも肉眼で確認できるものが見られるが,ほとんどの産地はルーペ大または顕微鏡大である。金生鉱山の黄錫鉱は石英の表面や粗い石英中に見られ,黄銅鉱,鉄安四面銅鉱,黄鉄鉱などと共生し,くすんだ鉄黒色をしている。拡大写真では全体的に散らばっているくすんだ鉄黒色のほとんどの部分に含まれているが,褐錫鉱も多く含まれており,さらに一部に微細な鉄安四面銅鉱も見られる。顕微鏡写真ではくすんだ鉄黒色で観察される。EDS分析を数か所行った所,銅,鉄,錫,硫黄の構成元素比率(At%)で褐錫鉱やモースン鉱より錫が大幅に多く含まれている傾向があっため黄錫鉱と同定した。なお,この標本のEDS分析によれば銅の横に極めて低い山が見られるためごくわずかながら亜鉛が含まれていると思われる。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

||||||