|

|

|

|||||

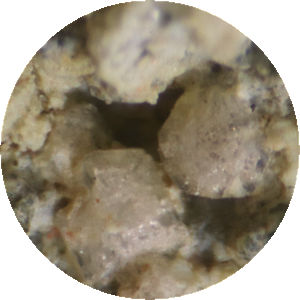

| [理想化学式] Zn2SiO4 亜鉛の珪酸塩鉱物である。色は透明,白色,薄黄色,薄緑色,薄青色など淡色系のものが多く見られる。結晶は柱状,短柱状あるいはコロッとした感じのものが多く見られる。ガラス光沢または油脂光沢を示す。三方晶系である。硬度は5.5,比重は3.9〜4.2とされている。一見したところではあまり特色が感じられないが,ミネラライトを照射すると黄緑色に蛍光するという特徴がある。この鉱物が発見されたのはベルギーであるが,当時ベルギーはオランダの一部でありオランダのウィリアム国王に敬意を表したフランスの鉱物学者であるサーブ・デュー・アベラール・アルマン・レヴィ氏 により名付けられた。日本名は亜鉛と珪素からなる鉱物を意味している。ベルギーのワロン地方のリエージュ市にあるアルテンベルグ鉱山のものが模式標本となっている。世界的には産出箇所が多くイタリア,ポルトガル,ナミビア,アメリカなど各国で産出する。特にアメリカでは多くの産地がある。中でもニュージャージー州のフランクリン鉱山は有名で産出規模が群を抜いている。日本では今のところ鉱山では栃木県の野門鉱山,静岡県の河津鉱山で,鉱山以外では群馬県沼田市の数坂峠くらいであり,この慶長鉱山が4か所目の産地となっている。産出の状況は東日本に偏っていたが,西日本では初の産地である。慶長鉱山の珪亜鉛鉱は鉱物採集仲間が黄緑色に蛍光することを疑問に思い,EDS分析を行ったところ亜鉛,珪素が主成分の鉱物であることが判明した。亜鉛と珪素の鉱物で黄緑色の蛍光を発することから珪亜鉛鉱を予想し,精度の高い分析を行ったところ珪亜鉛鉱であることが判明した。変質を受けた母岩上に脈状に産するものや緑鉛鉱などの他の鉱物に伴って白色のコロッとした結晶または短柱状の結晶で産するものが多い。拡大写真では分かりづらいが中央付近に細かい結晶が密集しており,ミネラライトで黄緑色に蛍光する。顕微鏡写真では白色のコロッとした結晶が2個確認できる。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||