|

|

|

|||||

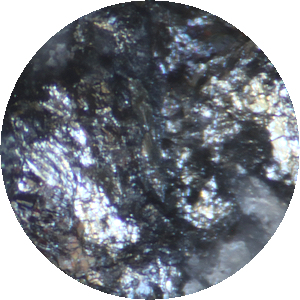

| [理想化学式] Pb4MnSb6S14 鉛,マンガン,アンチモンの硫化鉱物である。色は黒鋼色で金属光沢を示す。単斜晶系である。結晶は毛状,針状になると考えられるが,一般的には毛状や針状結晶が集合して繊維状や塊状を成すことが多い。毛鉱同様,鉛,銀,亜鉛鉱脈の低温〜中温の熱水鉱脈鉱床,接触交代鉱床に産出すると思われるが,毛鉱よりさらにマンガンを含む多金属鉱床に産する。共生鉱物は方鉛鉱,含マンガン閃亜鉛鉱,菱マンガン鉱,方解石などである。硬度は2.5,比重は5.6とされている。ペルーの鉱山開発に貢献したペルーの鉱山技師アルベルト・ベナビデス・テ・ラ・キンタナ氏に敬意を表して名付けられた。ペルーのリマ州オヨン県のウチュクチャクア鉱山産のものが模式標本とされている。なお,マンガンより鉄が卓越したものは毛鉱となり,組成上連続する。毛鉱と同様の結晶構造をしているが,マンガンが含まれているため産出が限られ,海外ではペルー,スウェーデン,ルーマニア,ロシアなど数か国となっている。日本では他には北海道の洞爺鉱山で確認されている。豊稼鉱山はスカルン鉱床であるが熱水鉱床と考えられる部分も見られ,こうした熱水鉱床部分にアンチモン,マンガンを産する。マンガン鉱床としては稲倉石型と考えられている。洞爺鉱山で見られる鉛,アンチモンの硫塩鉱物と一部重複している。豊稼鉱山ではズリ中に見られる。拡大写真では菱マンガン鉱中に雫状に見られる黒鋼色の部分が本鉱である。顕微鏡写真では黒鋼色の塊状集合となっており,SEM像で柱状または板状結晶が集合しているように見える。EDS分析を行った結果,鉛,マンガン+鉄,アンチモン,硫黄が検出され,鉛とマンガン+鉄とアンチモンと硫黄の構成元素比率(At%)がおおむね4:1:6:14になっており,マンガン>鉄となっていることから本鉱と同定した。 MENUページに戻る 前のページに戻る |

|||||||